Онлайн-выставка «История старинных промыслов и ремёсел»

Ремесло на Руси

Ремесло – это мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда. Значение слова по словарю Даля: «Ремесло от старинного - реместсво, рукодельное мастерство, ручной труд, работа и уменье, коим добывают хлеб». Домашние ремесла широко распространены на практически на всей истории общества. Сельское население производило большую часть потребляемых им ремесленных изделий. Постепенно ведущую роль стало играть ремесло на заказ и рынок. В древней Греции, древнем Риме, в странах древнего Востока имелось значительное количество ремесленников, ведущих самостоятельное хозяйство и изготовлявших изделия на заказ или рынок.

Становление профессионального ремесла, особенно в городах, привело к возникновению новой сферы производства и нового социального слоя -городских ремесленников. В процессе промышленного переворота (к.18 в. -н.19 в.) фабрично-заводская промышленность, основанная на применениимашин, вытеснила ремесло. В современном мире мастера – ремесленники существуют под названием мастера народного промысла.

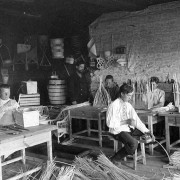

Лозоплетение

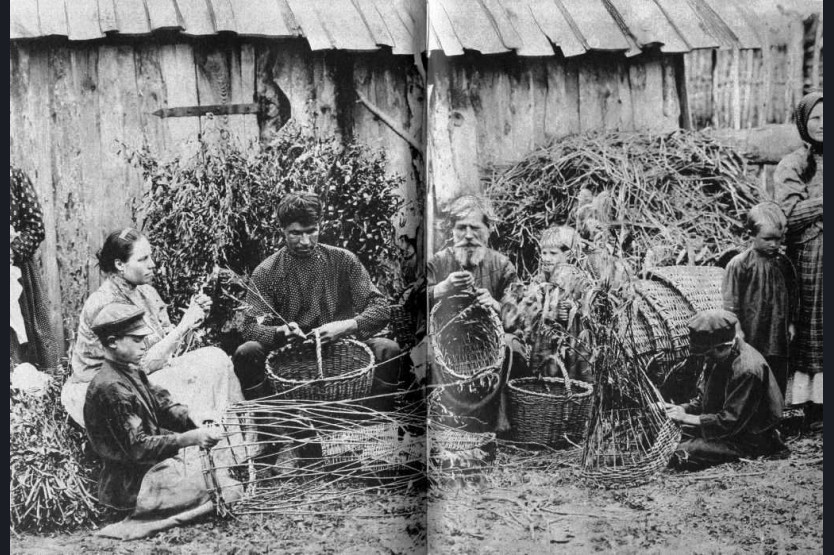

Лозоплетение прошло сквозь тысячелетия и дошло до нас практически в первозданном виде. И тысячи лет назад, и сейчас человек плетет по одним и тем же принципам, с помощью одинаковых приемов. И в этом есть нечто таинственное и мистическое. Плетение из лозы возникло намного раньше гончарного дела и занимало значительное место в жизни каждого человека. Из ветвей древесных растений возводили жилища, хозяйственные постройки, делали изгороди, детские колыбели, кузова саней и повозок, мебель, детские игрушки и посуду. А самыми распространенными изделиями из лозы были корзины. И действительно, без корзин в хозяйстве обойтись было трудно. В них носили белье на речку, брали в дорогу, отправляясь в дальний путь, в них собирали урожай, с ними ходили за грибами. В культурном наследии жителей многих уголков планеты плетеная мебель занимает заслуженное достойное место.

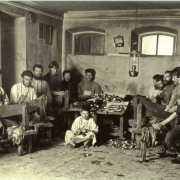

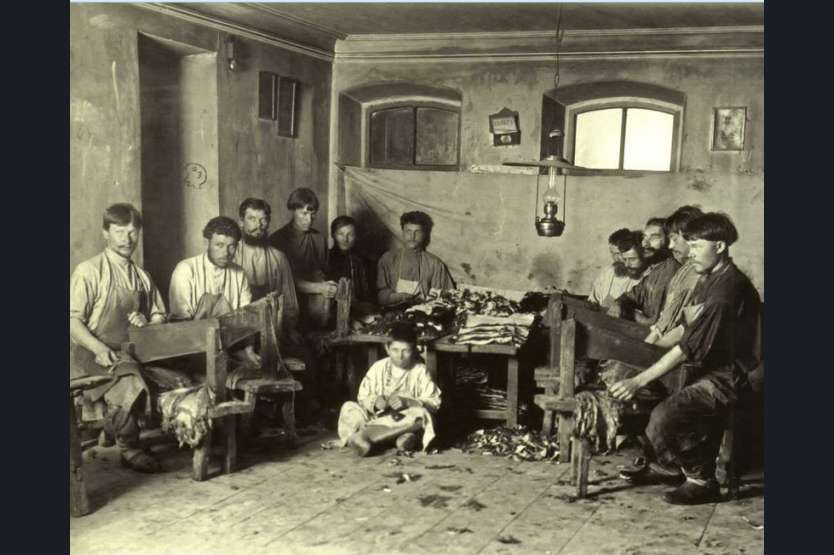

Сапожный промысел

Традиции изготовления обуви уходят корнями в античные времена. Это ремесло родилось благодаря желанию человека защитить свои ноги при ходьбе. Хотя за долгие века существования этого ремесла стили и материалы изменились, но основные техники изготовления обуви остались прежними. Изготовление обуви вручную на заказ – долгий и сложный процесс. В Сибири кожевенное дело развивалось успешно, спрос на продукцию в быстро растущем регионе был высок. Наиболее сложным и массовым являлась кожаная обувь. Конечно, сапоги шили в основном долгими зимними вечерами. Но в Сибири встречались и сапожники, ходившие из деревни в деревню и шившие обувь на дому заказчика. Деревенская молодёжь считала особым шиком сапоги «со скрипом», для этого в подошву между слоями кожи сапожник вышивал пару пластинок бересты.

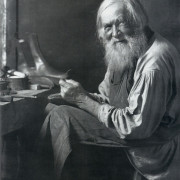

Ложкарный промысел

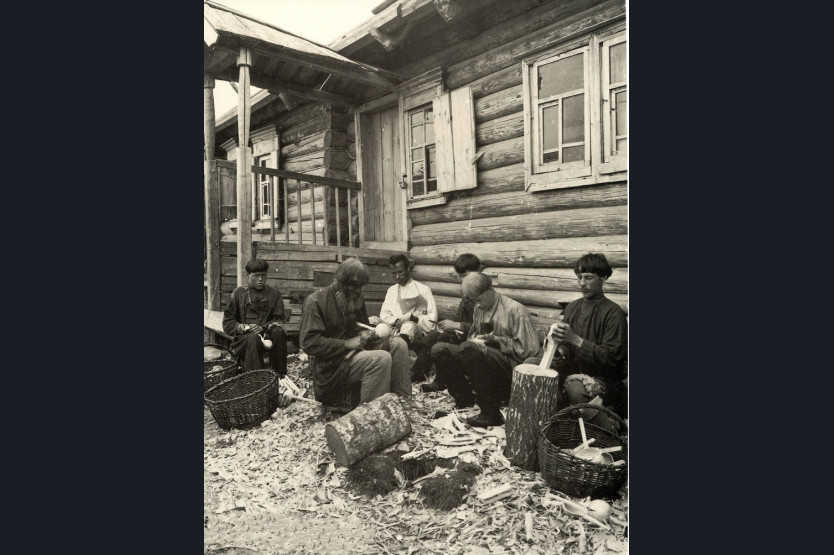

До крещения русского народа люди не пользовались столовыми приборами. Пищу употребляли прямо руками. В целях повышения культурного уровня православного люда великий князь Владимир издал приказ, в котором повелевал, отныне пищу подносить только с их помощью. С этих времен и началась история создания деревянной ложки. Появились мастера, которых называли «ложкари», искусно вырезавшие их разной длины, формы и объема. Из чурбана делалась грубая заготовка, которую впоследствии отшлифовывали специальными растениями и камнями. Обычно они изготавливались из липы и плодовых деревьев, таких как вишня, слива, яблоня, рябина. Со временем, помимо обычных изделий с толстой ручкой, стали появляться более изящные творения, с резными узорами и росписью. Не каждый мог сотворить красивую, легкую и удобную ложку. Мастерство оттачивалось годами и передавалось как ценное наследие подмастерьям или сыновьям.

Набойный промысел

Набойка – один из самых древних видов росписи ткани, особенность которого заключается в том, что рисунок на ткани выполняется при помощи печати штампом. На Руси с незапамятных времен известны способы расцвечивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившие название печатных рисунков. Это так называемые различные виды «набойки», от слова «набивать». Этот способ заключается в следующем: вырезался узор на доске, затем доска смачивалась краской, превращаясь в печатную форму или манеру, после чего она накладывалась на ткань, ее простукивали деревянным молотком и как бы набивали рисунок на ткань. Так украшали крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи.

Столярное ремесло

История возникновения столярного производства уходит в глубокую древность. Изготовление из древесины первоначально было направлено на орудия труда, а затем и предметов домашнего обихода. Наши земли богаты лесами, поэтому с первого тысячелетия нашей эры древние славяне, расселившиеся в долинах Волги, Ильменя и Дона возводили добротные постройки из дерева. Домашняя утварь и инструмент для земледелия также изготавливали из этого материала. Многие изделия украшались резьбой по дереву. Нашими предками в столярном деле использовалось 27 пород древесины. Причем материал был как местного происхождения, так и привозной. Доставлялись в регион грецкий орех, кедр, пихта, тисс, самшит и др. Из местных пород использовались ель, дуб, ясень, береза, можжевельник, сосна, ива, липа, ольха, груша, яблоня, вяз, рябина, клен и осина.

Кузнечный промысел

Кузнечный промысел – одно из древнейших ремесел. Выковывать самородное и метеоритное железо начали еще в каменном веке. В старину профессия кузнеца была одна из самых почитаемых и востребованных. Кузницы представляли собой небольшие помещения, основным оборудованием являлись горн воздуходувными мехами, наковальня, пара ручных молотов и клещи. Техника кузнечного дела требовала совместного труда, по меньшей мере, двух работников: кузнеца (мастера) и молотобойца. Обычно молотобойцем был один из членов семьи. Дома зажиточных крестьян и купцов украшали необыкновенными по красоте и изяществу решетками, дверями, воротами. Позднее, кузнечное ремесло начало развиваться уже как вид искусства.

Мужские ремёсла на Руси

Русские народные художественные промыслы появились еще в древности, и связывают между собой культурные традиции, накопленные десятками поколений. Жители Древней Руси занимались различными видами ремесел, и специализировались на изготовлении предметов одежды, посуды, инструментов для нужд населения. Какую технику использовали древнерусские ремесленники, целиком и полностью зависело от вида производства. К примеру, мужчины-ремесленники занимались более грубыми, тяжелыми профессиями, требующие большой силы. Все, что создавалось в то время, делалось исключительно своими руками. К «мужским» ремеслам относились резьба и роспись по дереву, кузнечное дело, плетение из бересты, скорняжный промысел, шорный промысел, экипажный промысел, гончарный промысел, сапожный промысел, бондарный промысел, охота, рыбалка и даже ювелирное дело.

Гончарный промысел. Гончарное ремесло на Руси зародилось еще в доисторическую эпоху и при раскопках археологи до сих пор находят различные кувшины, горшки, сковороды, корчаги и другую утварь. Позже, с появлением гончарного круга, ремесло превратилось в промысел и глиняную посуду стали использовать повсеместно. Древнерусские гончары изготавливали самые разные сосуды, среди которых были толстые горшки для приготовления пищи в печи, огромные горшки, предназначенные для хранения зерна, сковородки, миски, игрушки для детей и миниатюрная посуда. В это же время появляется множество гончарных мастерских, имеющих свое «фирменное» клеймо.

Рыболовный промысел. Рыбалка – одна из самых древних промыслов. Нет даже самых приблизительных представлений, когда она зародилась в Древней Руси. Селения веками и тысячелетиями строились возле водоемов, рек, озер и морей, чтобы быть поближе к воде. Удочки были самодельные и очень примитивные. Кто как мог мастерил себе удило. На такую удочку ловили окуня, щуку, ряпушку, палью. Вязали сети рыбаки сами, собственноручно. В начале зимы, в еще не толстом льду, делалась большая прорубь с помощью пешни. Прорубь чистили каждый день, не давая ей замерзать.

Скорняжный промысел. Историки отмечают, что скорняжное дело было широко распространено еще у древних русичей. Эксперты уверены, что в Киевской Руси скорняки существовали повсеместно, ведь суровый климат заставлял людей облачаться в теплые меховые одежды. Основной материал для скорняка – пушнина, которую на Руси в 15-18 веках называли «мягкой рухлядью». Суровый климат Сибирских регионов требовал теплой одежды для защиты от холода. Обработанные шкуры зверей прекрасно справлялись с этой задачей. Скорняк должен был также обладать хорошим вкусом, «наметанным глазом», ведь он не только владеет мастерством обработки шкур, отделки и края, но и подбирает шкурки к друг другу.

Плотницкий промысел. Издревле плотницкое дело было практически повсеместным занятием. Почти каждый крестьянин мог срубить себе дом и хозяйственные постройки. Поэтому в старину плотников чаще всего называли рубленниками. Также они умели делать оконные рамы, мебель и различные предметы быта: ткацкий станок, телегу, лодку и многое другое. Основным материалом для строительства домов была ель и сосна. Другие породы дерева, такие как береза, липа, дуб и осина употреблялись только для изготовления мелких деталей, а основными инструментами плотников были топоры разных видов и струги, скобели, рубанки и фуганки. Некоторые дома даже строились без единого гвоздя, что является верхом плотницкого мастерства.

Женские ремесла на Руси

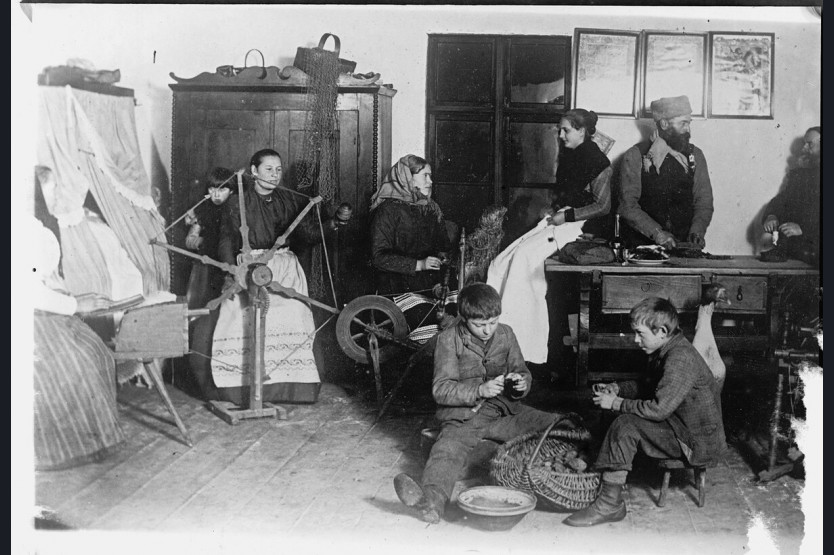

Женщины ни в чем не уступали мужчинам ремесленникам, они добросовестно работали над каждой вещью. Больше всего процветало женское ремесло в монастырях. Но еще до крещения Руси, когда было язычество, ремеслу в жизни людей тоже находилось место. Шитьем, вышивкой, прядением, ткачеством, плетением, созданием игрушек, художественной росписью занималась женская часть населения. С раннего возраста девочек начинали обучать женским ремеслам. Достигнув мастерства, девушки готовили себе приданое: шили и вышивали все необходимые текстильные вещи в быту. Для производства ткани использовали деревянные ткацкие станки, ткали из льна и шерсти. В то время появились первые прялки. Они были из дерева, и использовались для создания нитки из волокна растений и комка шерсти. Ткацкое дело являлось наиважнейшим ремеслом.

История пряжи. Человечество достаточно давно научилось использовать шерстяной покров домашних животных для своих нужд. Многие учёные предполагают, что шерстяные ткани на Руси появились гораздо раньше льняных или посконных: человечество сперва научилось обрабатывать шкуры, добытые на охоте, затем древесную кору и лишь позже познакомилось с волокнистыми растениями. Животных остригали, подготавливали шерсть, и в дальнейшем из пряжи вязали вещи, делали ткань. Процесс был столь же трудоемким и длительным, сколько и обработка льна. Недаром в русских сказках девушки и женщины постоянно описываются, сидя за этим приспособлением.

Изготовление игрушек. На Руси игрушки вошли в жизнь наших предков очень давно. Самые древние из них относятся к периоду 10 века. Игрушки делали из подручного материала - дерева, кожи, соломы, глины, ткани. Крестьянские дети в старину очень рано начинали трудиться наравне со взрослыми. Это отразилось и на игрушках: для мальчиков делали из бересты тележки и кузова, кнуты. Что же касается девочек, то им дарили игрушечную деревяную посуду, мебель, прялки и веретена. «Трудовые» игрушки были весьма простыми, не нарядными. Все это делали для того, чтобы ребенок мог почувствовать, что жизнь - это постоянный труд. Игрушки создавались как мастером-кустарем, крестьянином, так и женщиной крестьянкой.

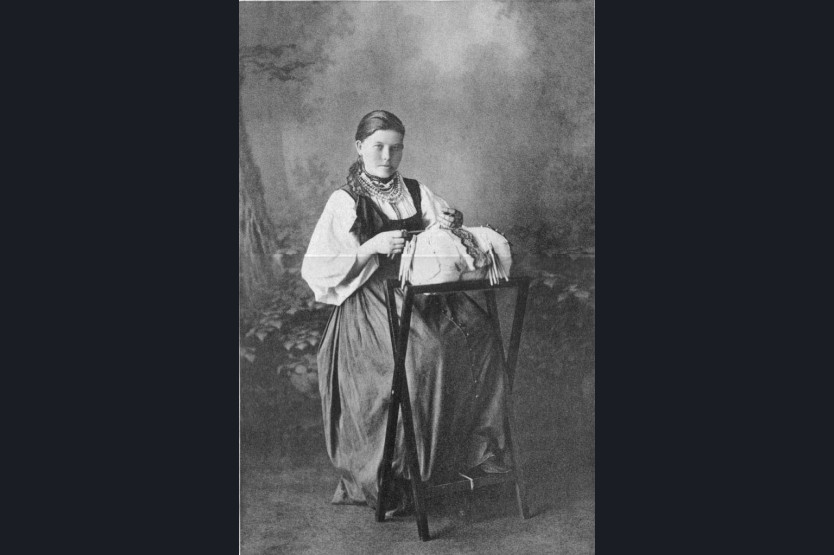

Кружевоплетение. Кружевоплетение - это, чаще всего ручная работа, которая требует не малой доли усидчивости, упорства и постоянного внимания. Вначале кружево было доступно только особому кругу людей — богатому, зажиточному населению. Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которой обшивали, украшали одежду. В старину одежда и предметы бытового употребления по концам украшались узорной вышивкой и плетением — «окружением», узор кружился. Отсюда возникло слово «кружево». При этом, если богатые женщины делали кружево из серебряных и золотых нитей и украшали его жемчугом, то крестьянки украшали жемчугом кружево, сделанное из простых нитей.

В скорняжной мастерской

В столярной мастерской

Во время охоты

Выделка корзин

Вышивальщицы

Вязание варежек

Гончар

Гончарный промысел в Дмитровском уезде

гончарный промысел

Женщина за ткацким станком

Затачивание ложек

Крестьяне в домотканой одежде

Крестьянка со связкой овса

Кружевная мастерица

Кузнецы

Кузнечный промысел

Кузница

Ловля рыбы

Ложкари

Ложкарный базар

Лозоплетение

Мочение льна

Набойная мастерская

Обувная мастерская в деревне

Женщина за работой на ткацком станке

Плахты, гардины и коврик из учебно-ткацкой мастерской

Плетение корзин и лукошек

Плотники

Рыбак за плетением «гимги» - ловушки на рыбу

Сапожник

Ткацкий цех на дому

Ученицы Кукарской школы кружевниц